カテゴリーマーケティングとは?「広くアプローチする」から、「儲かる顧客に集中」へ。

差別化の困難さは、営業効率の低下とマーケティング投資の費用対効果の低下をもたらしています。

一方で、マーケティングで成功を収めている会社は“儲かる顧客”にフォーカスする『カテゴリーマーケティング』にシフトしています。本記事では、その考え方と実践するためのプロセスをご紹介します。

カテゴリーマーケティングとは?

カテゴリーマーケティングとは、単なる顧客属性によるターゲティングではなく、自社が最も強みを発揮できるターゲットを明確にし、その市場の中でリーダーシップを確立するためのマーケティング施策です。

従来のように顧客属性だけでターゲティングするのではなく、自社の強みが最大限発揮できる「勝てる市場」に集中し、成果効率を高めることを目的としています。

なぜ今、カテゴリーマーケティングが必要なのか?

前述の通り、BtoB業界において製品・サービスの機能差は縮まり、競争が激しくなっています。差別化の困難さは、営業効率の低下や以下のようなマーケティング課題を生み出しています。

①「施策」や「手法」が同一化

BtoB分野においてもWebマーケティングによる集客が一般化し多くの企業が取り組みを実施しているため、施策や手法で差別化を図ることが難しくなっています。そのため、マーケティング活動に多く投資できる会社ほど優位な状況となってきています。

②Webサイトに掲載する情報も似たり寄ったりになっている

顧客がWeb上で複数のサービスを比較検討することは当たり前となった一方で、サイトに訪問しても似たり寄ったりの情報が多く、顧客から見れば”どの企業も同じ”に見えてしまう状況が生まれています。

③リードを獲得しても、商談・受注が生まない

広告費を使ってリードを集めたものの商談化しないという課題もよくお聞きします。

その原因をヒアリングすると「リードの質が悪い」という言葉だけで片付けられていしまっているケースが多いようです。

いずれにせよ、リードに対してアプローチを行っても、必要性を感じてもらえず、面談機会さえ獲得が困難になっているケースが多いのが実情です。

こうした課題を抱えるBtoB企業が多い中で、マーケティング活動経由で商談、受注を継続的に生み出している企業の特性について当社で分析したところ、いくつかの共通項が見えてきました。

「顧客セグメント」の重要性が再び注目

こうしたなかで、顧客セグメントの重要性が再び注目されています。

ターゲットとする顧客をセグメントする(分類する)というこの考え方自体は新しいものではありません。しかしマーケティングの現場では「とにかく多くのリードを獲得する」手法に比べて軽視されがちでした。

しかし、現在は「リードを獲得しても、商談化しない・受注が生まれない」という課題が増え、改めて「自社が最も評価されるカテゴリーをどう設定するか」に焦点をあてマーケティング活動を見直す企業が増えています。

「幅広いターゲットにできるだけ多く販売するビジネス」では、セグメント戦略は必要ないように思えるかもしれません。特にSaaSやサブスクリプション型サービスは、多くの顧客に利用してもらうことを前提としたモデルに見えます。

しかし、実際に営業・マーケティング施策で成果を上げ、成長している企業の多くは、例外なくセグメント戦略を取り入れています。その理由は、大きく2つあります。

①効率的にリソースを集中できる

営業・マーケティングのリソースは限られているため、全ての顧客に同じようにアプローチするのは非効率です。「受注につながりやすい属性」や「サービスを長期的に活用してくれる顧客層」に 集中することで、成果を最大化できます。

②拡大性の高い顧客が事業成長を牽引するという事実

多くのビジネスでは「売上の8割は上位2割の顧客から生まれる」と言われています。

これは業種を問わず多くの企業のビジネスに当てはまります。企業数が減少傾向にある国内市場においては、数を追うだけでは成長していくことは困難です。

実際、急成長しているSaaS企業の多くは、誰にでも売ろうとするのではなく、自社サービスの価値を最大限発揮できる顧客層に絞ってアプローチする施策を強化しています。

セグメント戦略の発展形としての「カテゴリー戦略」

セグメント戦略は「どの顧客層を狙うか」を整理するための第一歩です。しかし、単なる属性ごとの分け方だけでは差別化は難しいです。

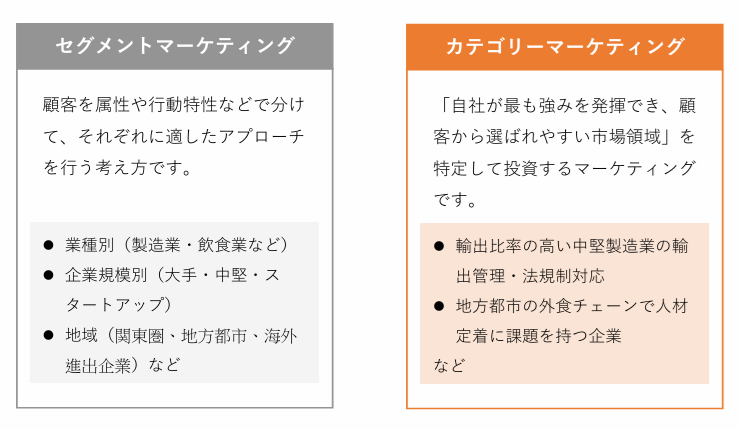

マーケティングでよく使われる「セグメント戦略」と、近年注目される「カテゴリー戦略」は似ているようで、実は目的とアプローチが異なります。

セグメントマーケティングとカテゴリーマーケティングの違い

セグメントマーケティングは「分類」することに長けていますが、それだけでは多くの競合と似通ったターゲット設計になりがちです。そこで、セグメントを土台に 「自社が勝てるカテゴリー」を細かく設定してマーケティング戦略や施策を設計をすることが重要となります。

よくある失敗例:セグメント止まりで終わるケース

ターゲット設計を、業界や企業規模などの属性だけでセグメントをしていると以下のような問題が起こります。

・「中小企業向け」や「製造業向け」といったセグメントでリード獲得施策を展開したが、見込み顧客は集まっても「自社に最適な解決策」と感じてもらえず、受注につながらない

・リスティング広告やSEO対策で幅広いキーワード戦略で流入を集めるが、顧客にとっては「どこにでもある情報」と受け止められ、CVまでつながらない。

例えば、人材サービス企業が「製造業全般」を対象にした採用支援を打ち出した場合、多くの競合と似たようなメッセージになりがちです。これでは「自分ごと」として受け止められず、差別化ができません。

逆に、「地方の中堅製造業で、離職率に課題を持つ企業」というカテゴリーを設定していれば、訴求内容は具体性を持ち、顧客は「これは自社のためのサービスだ」と感じやすくなります。

カテゴリーマーケティングの考え方と狙うべきターゲットカテゴリーの見つけ方

カテゴリーマーケティングを実践する上で最も重要なのは、「自社が評価される顧客の選び方」です。どんなに優れた製品・サービスを持っていても、自社が評価されにくい顧客に挑めば、成果は限定的になってしまいます。

逆に、自社が強みを発揮できる顧客のカテゴリーを明確にできれば、効率的に成果を積み上げながら、事業全体の成長にもつながります。

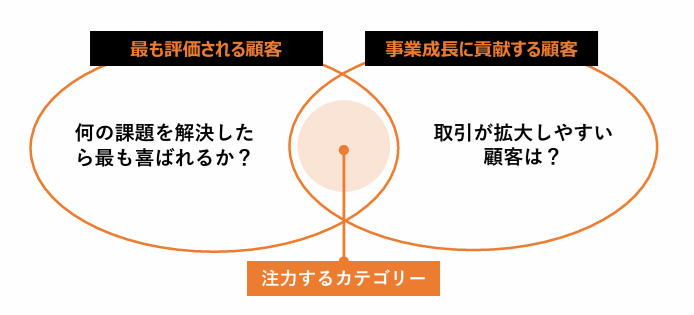

自社が「最も評価される顧客」と「事業成長に貢献する顧客」の2つの観点から、ターゲットカテゴ リーを見つける方法を整理します。

①自社が最も評価される顧客を分析する

まずは、自社の製品・サービスが「誰に、どんな価値を提供できるか」を見極めることが第一歩です。

例えば、クラウド型の業務管理システムを提供している企業であれば、IT部門の人材不足に悩む中堅企業や、DX推進を急ぐ製造業などに高い評価を得やすいケースがあります。

このとき重要なのは、リアルな一次情報をもとに考えることです。実際に商談や受注の場面で「なぜ自社を選んだのか」を顧客にヒアリングしたり、競合ではなく自社が選ばれた理由を営業チームから吸い上げることが有効です。

こうした購買理由や導入後の評価を整理していくことで、「自社が最も価値を提供できるカテゴリー」が具体的に浮かび上がります。

②事業成長に貢献する企業を設定する

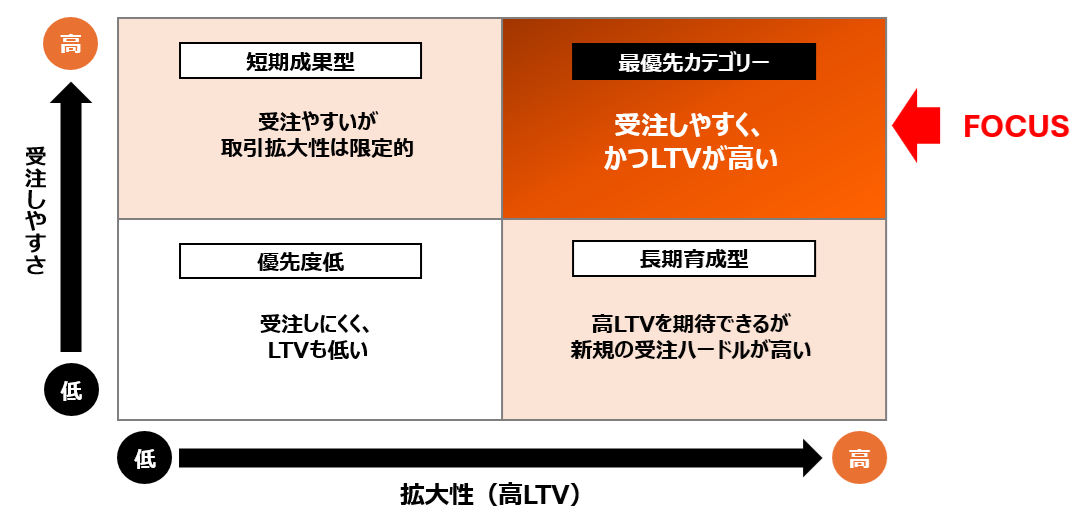

次に重要なのは、自社の売上や成長にどれだけ寄与する顧客かという視点です。ここでは、単に「受注できるかどうか」ではなく、受注のしやすさ(勝率)と拡大性(取引額の大きさ×継続性)の両方を見極める必要があります。

例えば、比較的短期間で受注につながる小規模企業の場合は、短期的な成果につながりますが、投資意欲が低く長期的な成長は見込みにくいことがあるかもしれません。

一方、エンタープライズ企業は、受注までのリードタイムは長くても、契約単価や追加提案の機会が大きく、結果的に「拡大性」が高いと言えます。

このように「受注しやすさ」と「拡大性」の両軸で 顧客を整理することで、最優先で狙うべきカテゴリーが明確になります。

カテゴリーマーケティングを成功させるための5ステップ

狙うべきターゲットカテゴリーが明確になったら、具体的なアクションに移ります。「誰を狙うか」を決めたあとには、その企業群に的確にアプローチし、商談・受注へとつなげていく一連のアクションプランを計画します。

STEP①ターゲットアカウントリストを作成する

カテゴリーマーケティングの出発点は、「攻めるべき企業リスト=ターゲットアカウントリスト」を作成することです。

リストを作成する際には、単なる企業規模や業種といった属性情報だけでなく、 企業活動や直近の課題感に関する共通点を探すことが重要です。

例えば「DX投資を強化している中堅製造業」「物流業務の人材確保に課題を抱える小売業」など、企業活動や課題に基づいた分類を取り入れることで、実効性のあるリストになります。さらに、既存顧客の情報や商談履歴を分析し、モデルケースを特定することも有効です。これにより「どんな企業が自社にとって勝ちやすいか」を客観的に把握できます。

STEP②アプローチ・リード獲得施策を考える

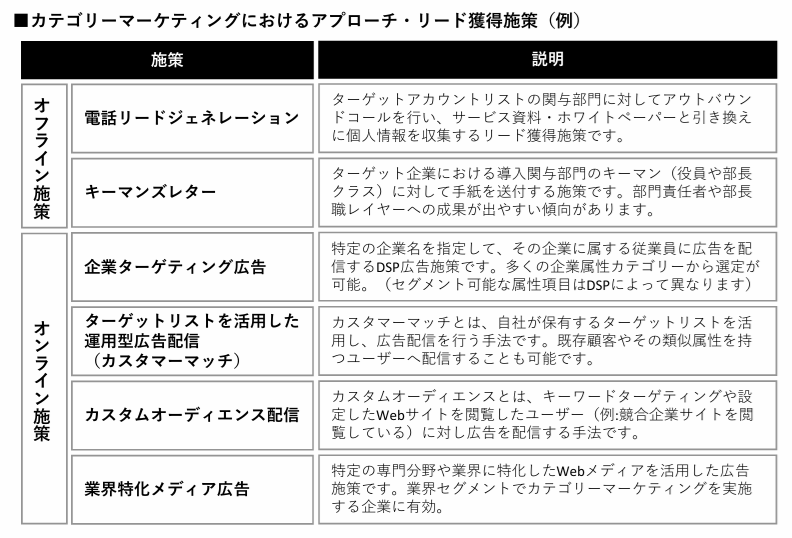

カテゴリーマーケティングにおいては、狙う企業が明確になっているからこそ従来の広範なアプローチ・リード獲得施策ではなく、ターゲティング精度の高い施策を選定することが大切です。

カテゴリーマーケティングにおける代表的なアプローチ・リード獲得施策としては以下があります。

ご紹介した手法・施策は一部となりますが、ターゲットアカウントリストを活用して、特定企業やその類似層にアプローチできる施策を選択することが重要です。デジタルマーケティング技術の成長に伴い、特定の企業名や業種カテゴリーを指定して、その企業の従業員に広告を配信できる仕組みがでてきています。

従来の「誰に届くかわからない広告」とは一線を画し、ターゲットアカウントリストを基点にした広告と営業アプローチを組み合わせることで、効率的に接触機会を創出していきましょう。

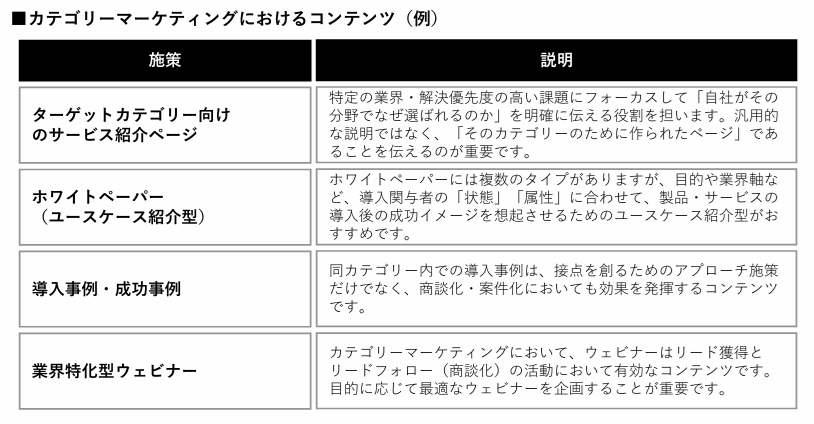

STEP③リードを獲得するためのコンテンツを準備する

アプローチ施策を実施する際には、ターゲットアカウントが興味を持つような専門的で自分ごと化しやすいコンテンツを用意することが欠かせません。

ここで重要なのは「カテゴリー特化の視点」を入れることです。単なる一般情報ではなく、ターゲッ トカテゴリーの課題解決に直結する内容にすることで「自社のことだ」と受け止めてもらいやすくなります。

以下にカテゴリーマーケティングを実施する際に準備しておきたい代表的なコンテンツ例をご紹介します。

STEP④リードを商談に引き上げるためのフォローを行う

カテゴリーマーケティングでは、リードの量を追うよりも、「狙うカテゴリー内で将来的に有望な企業」との関係構築が重視されます。そのため、リードフォローの段階でも「数」ではなく「質」に基づいたアプローチが求められます。

■カテゴリー別に“関心を持つ文脈”を整理する

カテゴリーマーケティングの前提として、ターゲットカテゴリーごとに抱える課題や意思決定プロセスが異なります。

たとえば、同じ製造業でも 自動車部品メーカーであれば「品質保証・トレーサビリティ」 食品工場であれば「衛生・安全基準への対応」 といったように、意思決定の背景や重視するKPIが異なります。

そのため、フォロー段階では「どのカテゴリーの企業が、どんな課題意識を持って情報を収集してい るのか」を明確にしたうえで、セグメント別のフォローシナリオを用意することが重要です。

例えばメールフォローやインサイドセールスのトークスクリプトも、「業種別課題」に合わせた文脈 に変えるだけで、反応率が大きく向上します。

■アカウント別の“温度感”を把握する

リードの中には、「すぐに検討したい」企業もあれば、「まだ情報収集中」の企業も存在します。 そのため、どの企業が“商談化する可能性が高いか”を見極めることがポイントです。

たとえば、

✓自社サイト内で「導入事例」ページを閲覧している

✓外部のWebサイトで自社サービスと関連した記事を見ている

といった行動データを把握して、「優先すべきアカウントリスト」として抽出します。

このリストに対して、インサイドセールスが個別接触を行い、商談につなげる流れを整備することで、 限られたリソースでも高い効率で商談化が進められます。

■“カテゴリー特化型のナーチャリング施策”を展開する

一般的なリードナーチャリングでは横断的なメール配信やウェビナーの紹介が多いですが、カテゴリーマーケティングでは、“自分たちの業界や解決したいビジネス課題の話をしてくれている”という印象を与えることが大切です。

その上で、以下を伝達していくことを意識して活動していきましょう。

✓どうやってその課題を解決するのか

(課題解決において有効な自社サービスの機能)

✓具体的にどのような成果を得られるのか

(同一カテゴリーの導入企業の成功事例)

カテゴリーマーケティングにおけるリードフォローの本質は、「誰にでも同じ情報を届ける」のではなく、「同じカテゴリーに属する企業が共通で抱える“課題の文脈”を理解し、それに沿って動く」ことです。

フォローの一つひとつが“顧客理解の深化”となり、結果として「カテゴリー内での信頼・ポジション確立」に直結していきます。

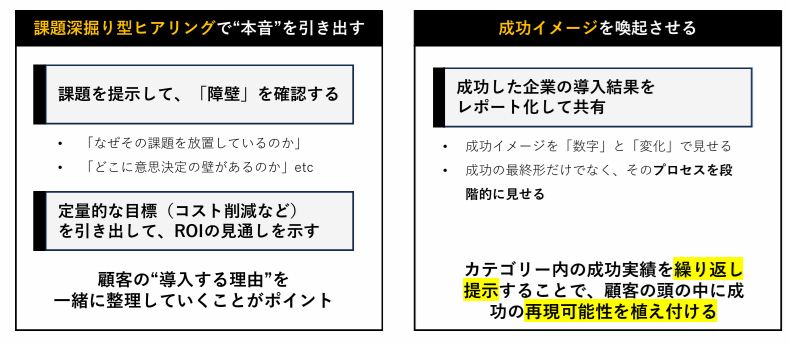

STEP⑤商談から案件化・受注につなげる

リードが面談・商談に進んだ段階で、カテゴリーマーケティングの強みが最も発揮されます。なぜなら、事前に「受注しやすく、拡大性の高いカテゴリー」に絞ってアプローチしているため、そもそも自社の価値を理解してもらいやすく、案件化率が高い構造になっているからです。

しかし、同じカテゴリー内でも企業ごとの温度感や課題解決の優先度合いには差があります。 そのため「なぜその課題を放置しているのか」「どこに意思決定の壁があるのか」など、深掘り型のヒアリングと、“具体的な成功イメージ”に落とし込むことが重要です。

カテゴリーマーケティングの事例

カテゴリーマーケティングを実践して、成果をあげている事例をいくつかご紹介します。

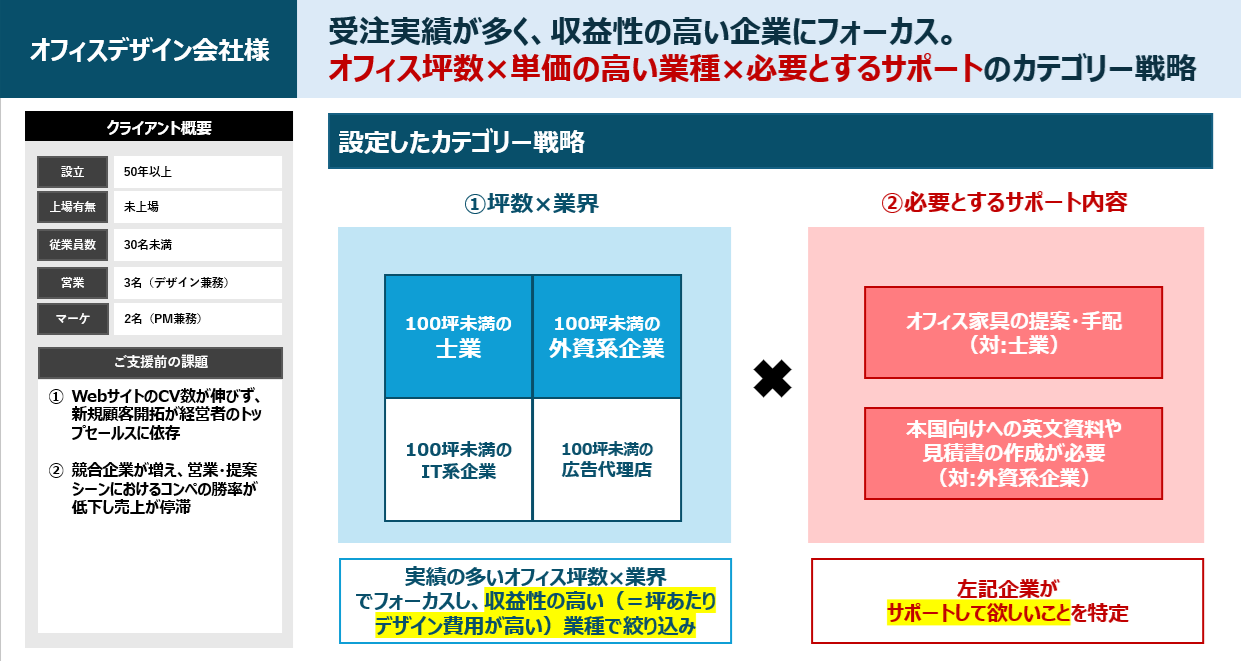

事例① コモディティ化した市場でコンペの勝率を高める。オフィスデザイン会社のカテゴリーマーケティング

オフィスデザイン・内装業界は、タイミングビジネスでコンペが多い業界です。

多くの会社が「営業・マーケティング」や「デザイン提案力」を高めることに努力していますが、施策自体もコモディティ化しており、価格競争に陥りやすい傾向があります。

当社が支援させていただいているオフィスデザイン会社様も例外ではなく、同様の課題を抱えていました。

そうした中、過去の受注実績データと商談における顧客のニーズ情報を分析し、受注しやすく収益性が高い(坪あたり単価)顧客として以下傾向があることが分かりました。

①案件規模 : 100坪未満×②業種 : 士業・外資系企業

それぞれのターゲットの解像度を高めた結果、発注要因が本業であるオフィスデザイン業務以外のサポートを求めていることが分かりました。

・士業→家具や収納にこだわりがあるため最適な家具を提案してほしい

・外資系企業→本国に稟議を回す必要があるため提案書や見積書を翻訳が必要

上記をサポートするサービスを提供することで、本カテゴリーにおけるコンペの勝率が21%→65%に向上。現在は同業界の認知度が高まり指名案件が増加しています。

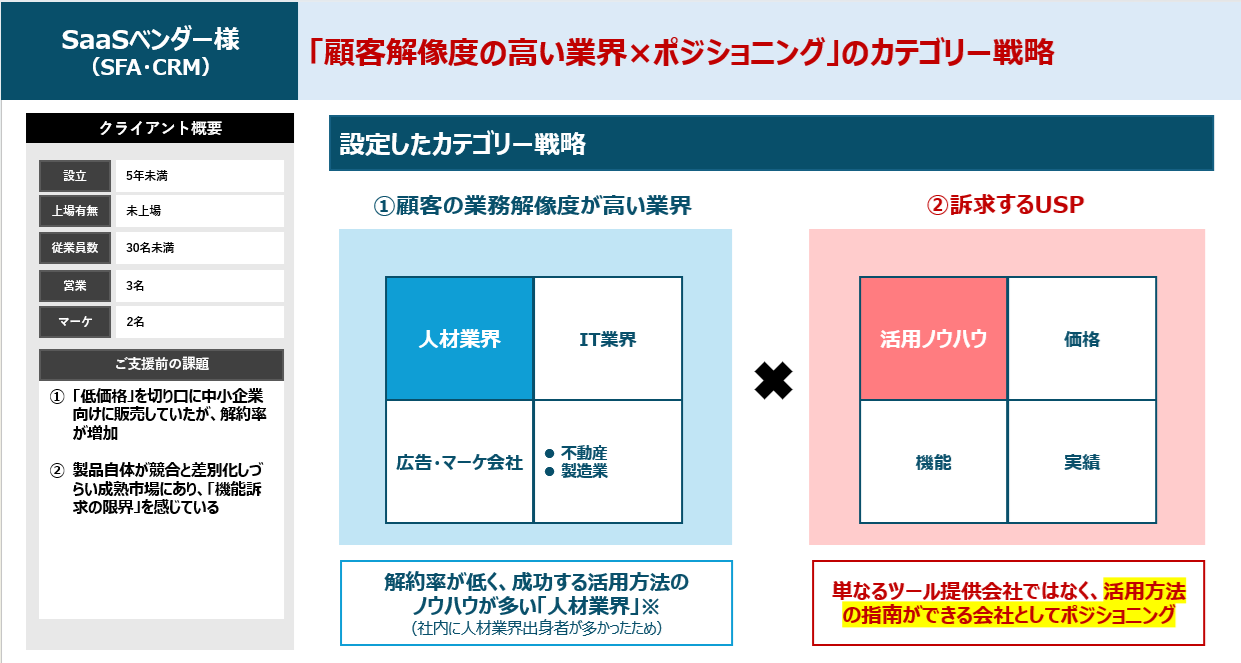

事例② 顧客解像度の高い業界にフォーカス。SaaSベンダーのカテゴリーマーケティング

SaaSやサブスクリプション型サービスは、できるだけ多くの顧客に利用してもらうことを前提にしたビジネスモデルに見えます。しかし成長しているSaaSベンダーの多くは、「儲かる顧客」を多く抱えている会社です。

そして実際に営業・マーケティング施策で成功している会社は例外なくカテゴリーマーケティングを取り入れています。

当社が支援させていただいたSFA・CRMを提供するSaaSベンダー様も、従来は「低価格」を切り口に幅広い業種の中小企業に販売をしていましたが、導入後に活用できず解約率が増加するという課題を抱えていました。

そのため、解約率が低く継続性の高い顧客を分析したところ、人材業界が多いことが分かりました。

その理由として、社員に人材業界出身者が多く業務解像度が高かったため、同業界に対しては、属人的に手厚くサポートをしていることが分かりました。

そこで、単なるツール提供会社から、活用方法の指南ができる会社として新たにポジショニングを見直しました。

人材業界にフォーカスした活用ノウハウと事例を整備し、営業・マーケティング活動を展開したことで、商談からの受注率が向上、LTVの高い顧客を獲得できています。

まとめ

カテゴリーマーケティングとは、受注しやすく、拡大性の高い顧客(=儲かる顧客)にフォーカスするマーケティング戦略です。

闇雲にリードを集めるのではなく、自社の強みが最も活きる顧客カテゴリーを定義し、その市場で確実に成果を積み上げていく。

これこそが、いま求められている“収益につながるBtoBマーケティング”の形です。

実践にあたっては、自社が最も価値を発揮できるカテゴリーを明確にし、ターゲットとなる企業との接点創りを戦略的に設計することから始めましょう。

ターゲットメディアでは、カテゴリーマーケティングの戦略・施策設計から実行支援をするサービスを提供しています。今後の取り組みにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

本コラムの作成・編集者

ターゲットメディア株式会社 BtoBマーケティング研究チーム

私たちは、「日本のBtoBマーケティングをアップデートする」をミッションに活動する専門家チームです。

BtoB領域に特化して、17年以上・支援社数200社以上のマーケティング支援を手掛け、そこで蓄積された成功事例や実践的なノウハウを、現場で奮闘するマーケターの皆様にお届けしています。

チームには、戦略コンサルタント、データアナリスト、コンテンツ制作のプロフェッショナルが在籍し、多角的な視点から成功のヒントを発信します。