デジタルセールスの進め方 ~全体の流れをイメージする~

これからデジタルセールスの取り組みを検討されている方は参考にしてください。

ステップ① 受注しやすい顧客像を明確にする

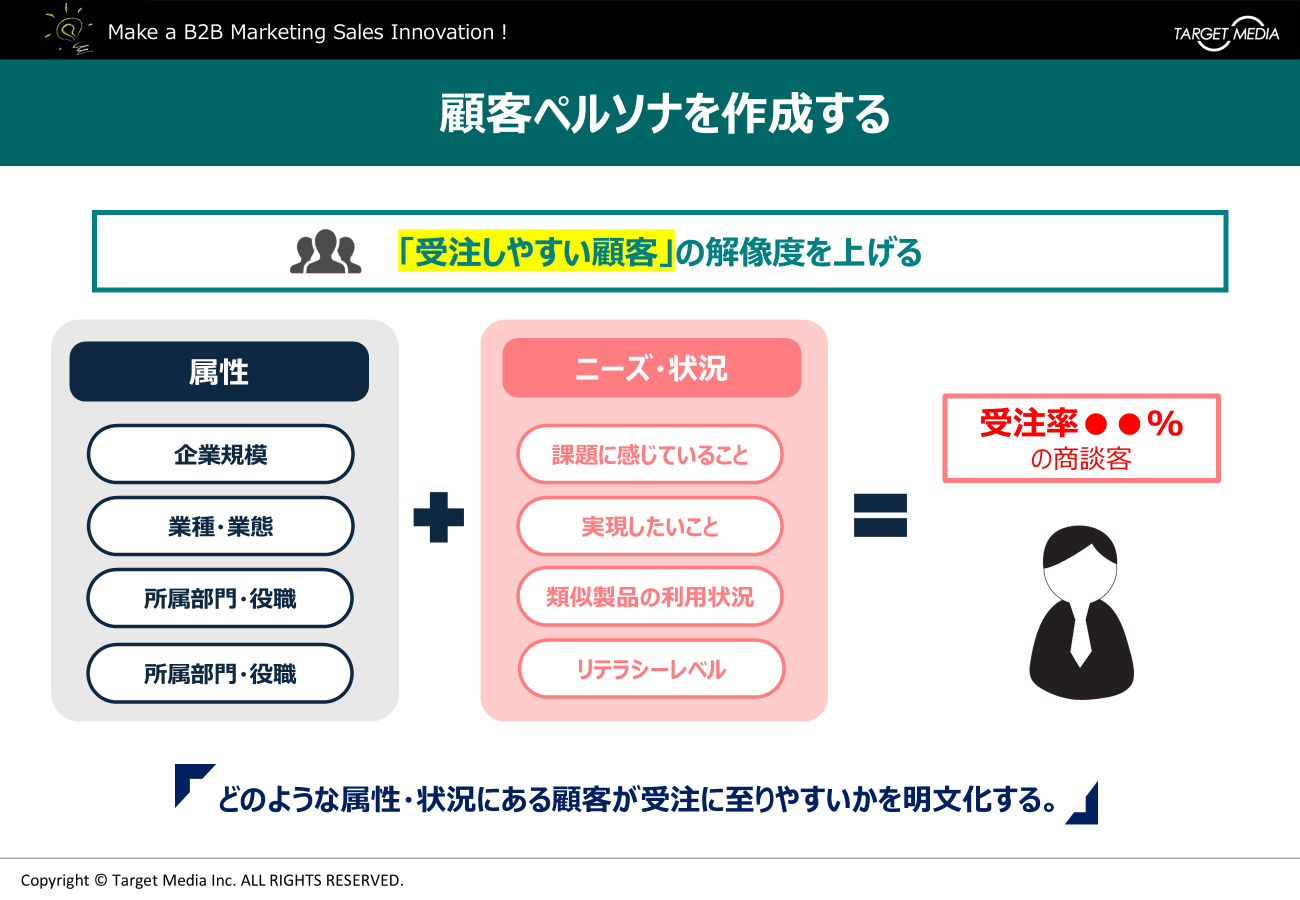

デジタルセールスの目的は、従来の営業活動同様、新規顧客を開拓することで売上向上を図ることです。そのためには、ターゲットとなる顧客像を明確にすることからスタートします。

顧客には、業界や企業規模などの属性だけでなく、さまざまな課題やニーズを持った顧客が存在します。その中から、自社が注力すべき層はどの顧客なのかを明らかにする必要があります。

デジタルセールスに関与する担当者全員が、「どのような属性・状況にある顧客が受注に至りやすいか」を考え、情報収集をすることで、顧客視点のマーケティングや営業活動を実践することが可能になります。

ステップ② USPを明確にする

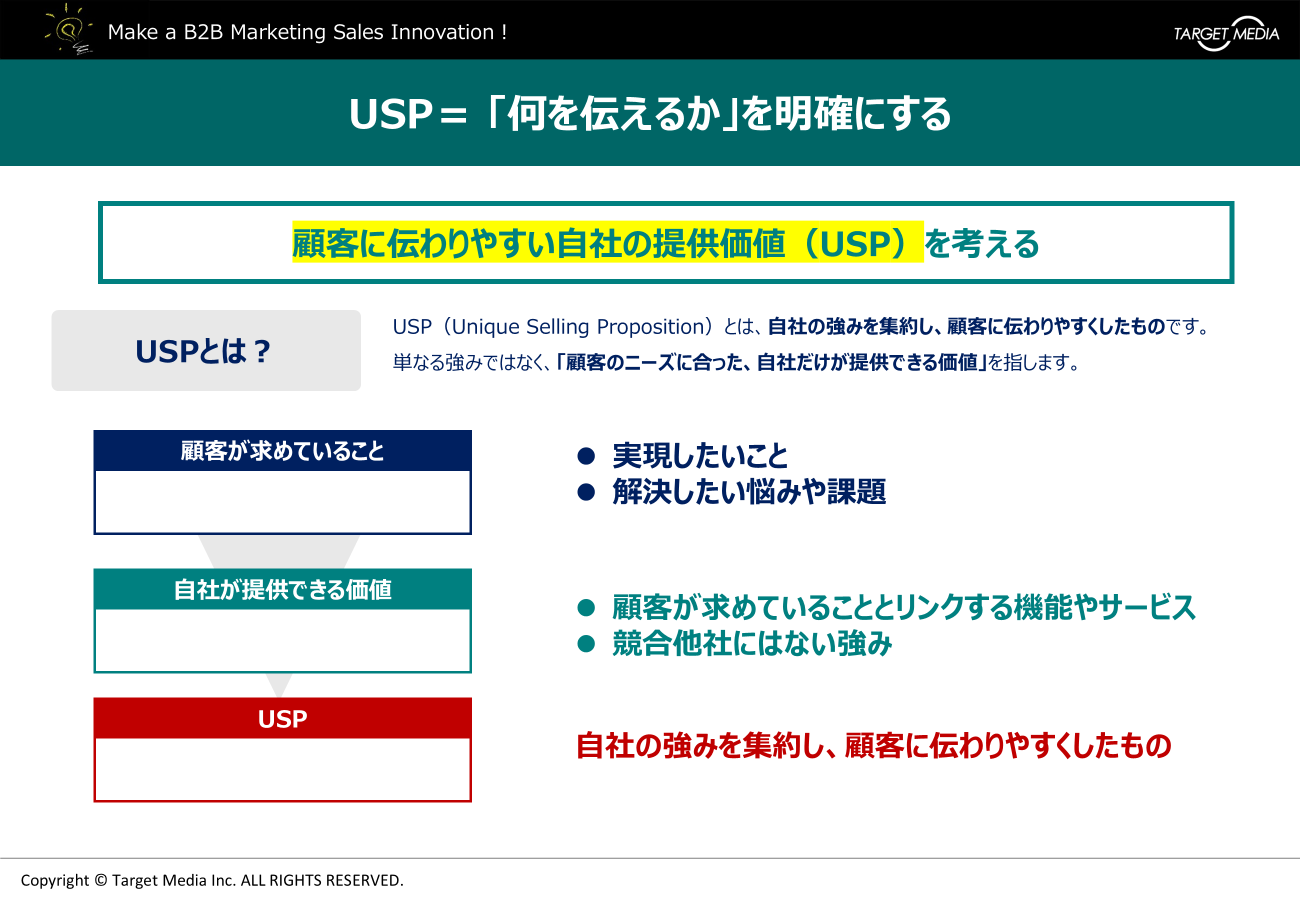

USP(Unique Selling Proposition)とは、自社の強みを集約し、顧客に伝わりやすくしたものです。単なる強みの提示ではなく、「顧客に対して、自社だけが約束できる価値」を指します。

ターゲットメディアでは、「自社の強みを集約し、顧客に伝わりやすくしたもの」と呼んでいます。

USPを作成する際の留意点

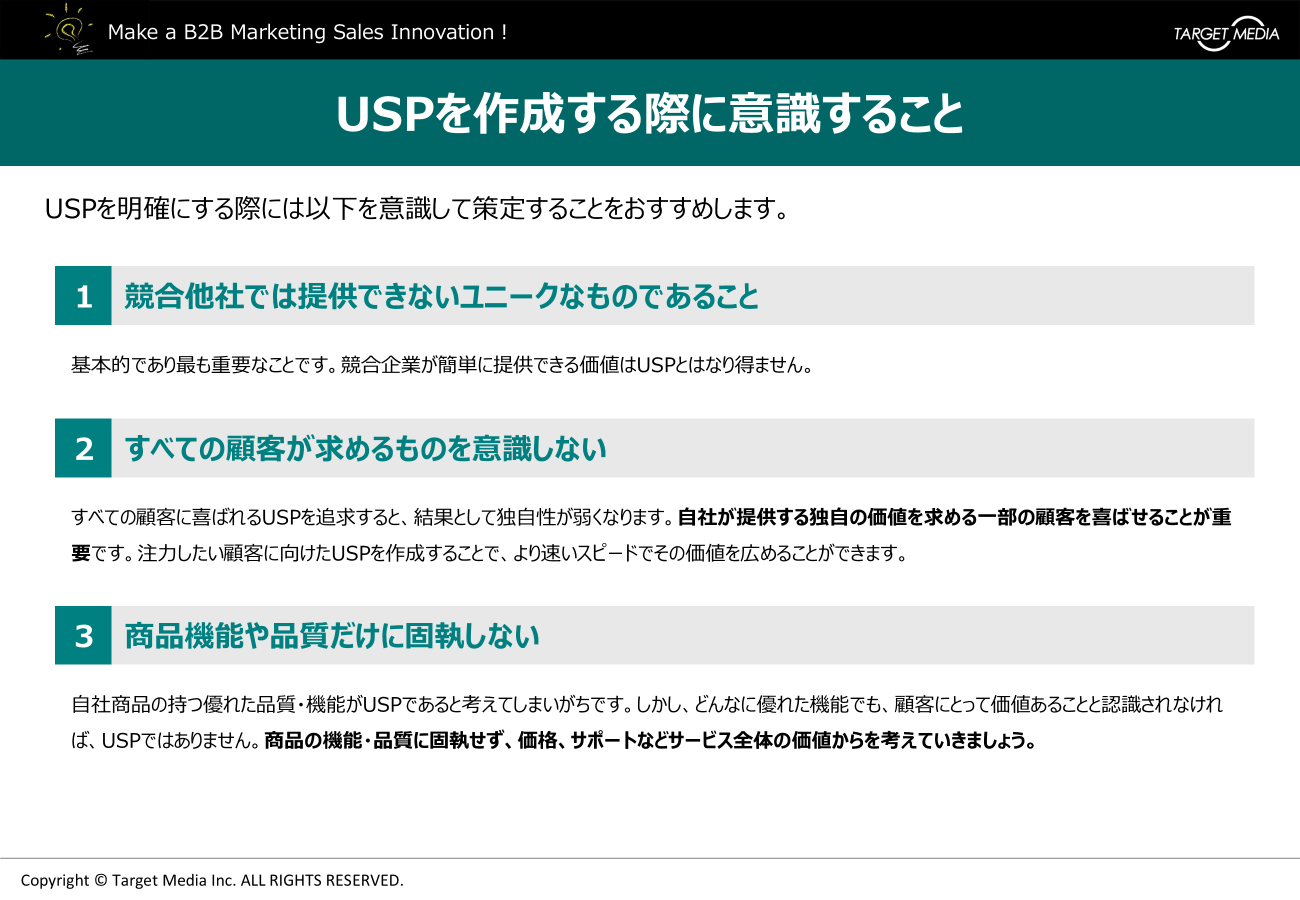

USPを作成する上では、以下の3点を意識して作成することをおすすめしています。

1. 競合他社では提供できないユニークなものであること

2. すべての顧客が求めるものを意識しない

3. 商品機能や品質だけに固執しない

ステップ③ どうやって商談を作るかを考える

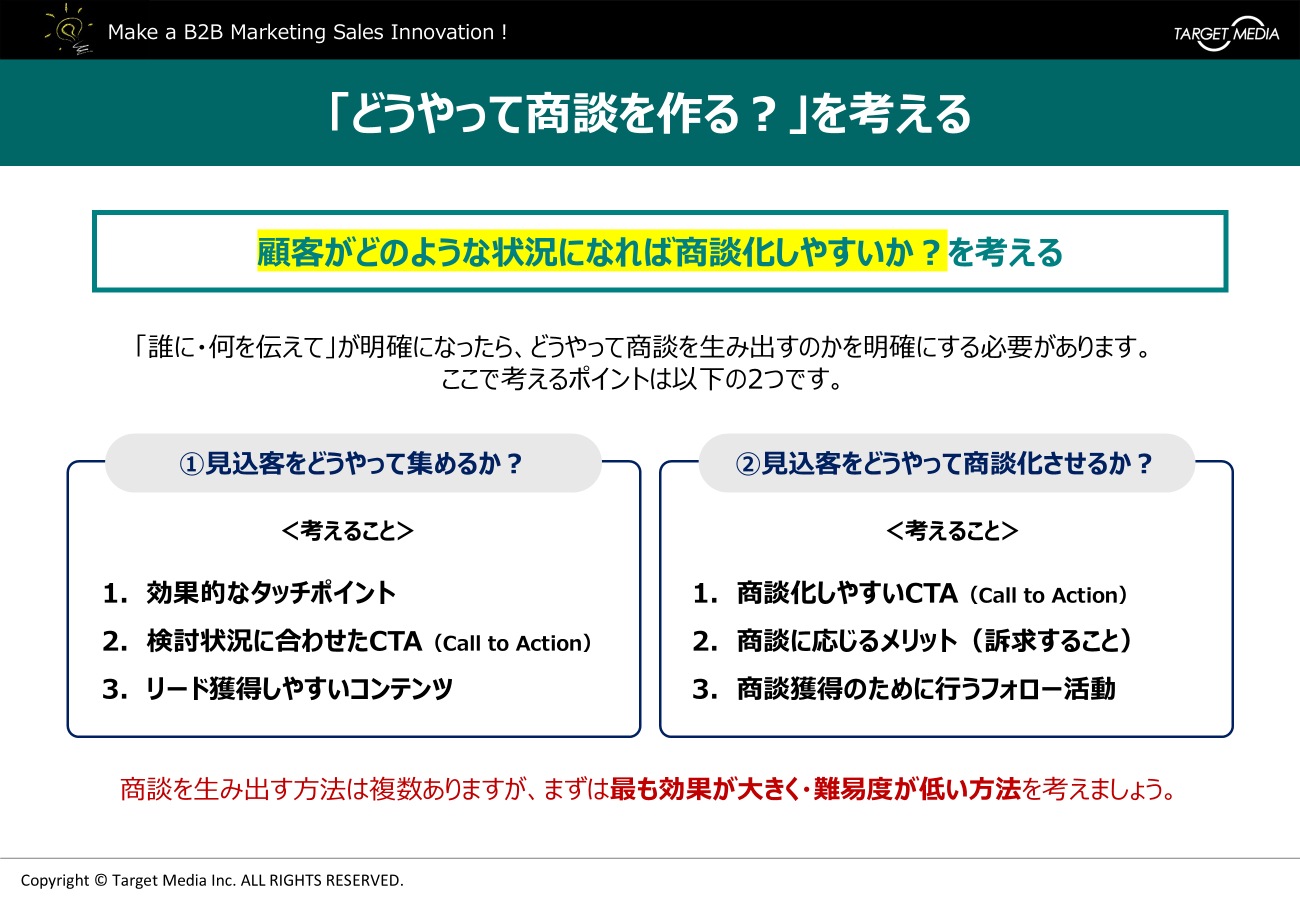

受注しやい顧客像とUSPが明確になったら、最後は「どうやって商談を作るか」を明確にします。

ここで考えるポイントは以下の2つです。

(1)見込み客をどうやって集めるか?

(2)見込客をどうやって商談化させるか?

それぞれ詳しく解説します。

(1)見込み客をどうやって集めるか

デジタルセールスにおいては、見込み客(リード)獲得は重要な活動です。

効率的にリード獲得をするためには、ターゲット顧客と「どこで(タッチポイント)」「どのような方法」で届けるのかを明確にする必要があります。

「どこで(タッチポイント)」は、顧客の検討段階によって変わります。例えば、貴社の商材が解決できる課題を持ち、能動的に情報収集を行っている顧客であれば検索エンジンや展示会が有効なタッチポイントとなります。

一方で、将来検討する可能性はあるもののニーズや課題が顕在化していない顧客に対してアプローチをしたい場合は、SNS、業界・職域特化型メディアが有効なタッチポイントとなります。

「どのような方法」とは、「具体的に情報を届けるための手法」や「コンテンツのアウトプット形式」をさします。

手法やコンテンツを検討する際には、顧客の購買検討プロセスを作成して、各フェーズにおける「顧客が知りたいことや行動」を整理すると、最適な手法やコンテンツを設計しやすくなります。

(2)見込客をどうやって商談化させるか?

獲得したリードを商談化させるための道筋を考えるパートです。

具体的には以下の3点を準備しておく必要があります。

商談化しやすいCTA(Call to Action)

CTAとは、デジタルセールスで活用するWebサイトや広告などで接触したターゲット顧客に特定の行動を促す要素を指します。例えば「お問い合わせ」や「資料請求」などです。

リード獲得をするためのCTAは複数ありますが、その中から、商談化しやすいリードを獲得するためのCTAは何かを検討して準備する必要があります。

商談に応じるメリット(訴求すること)

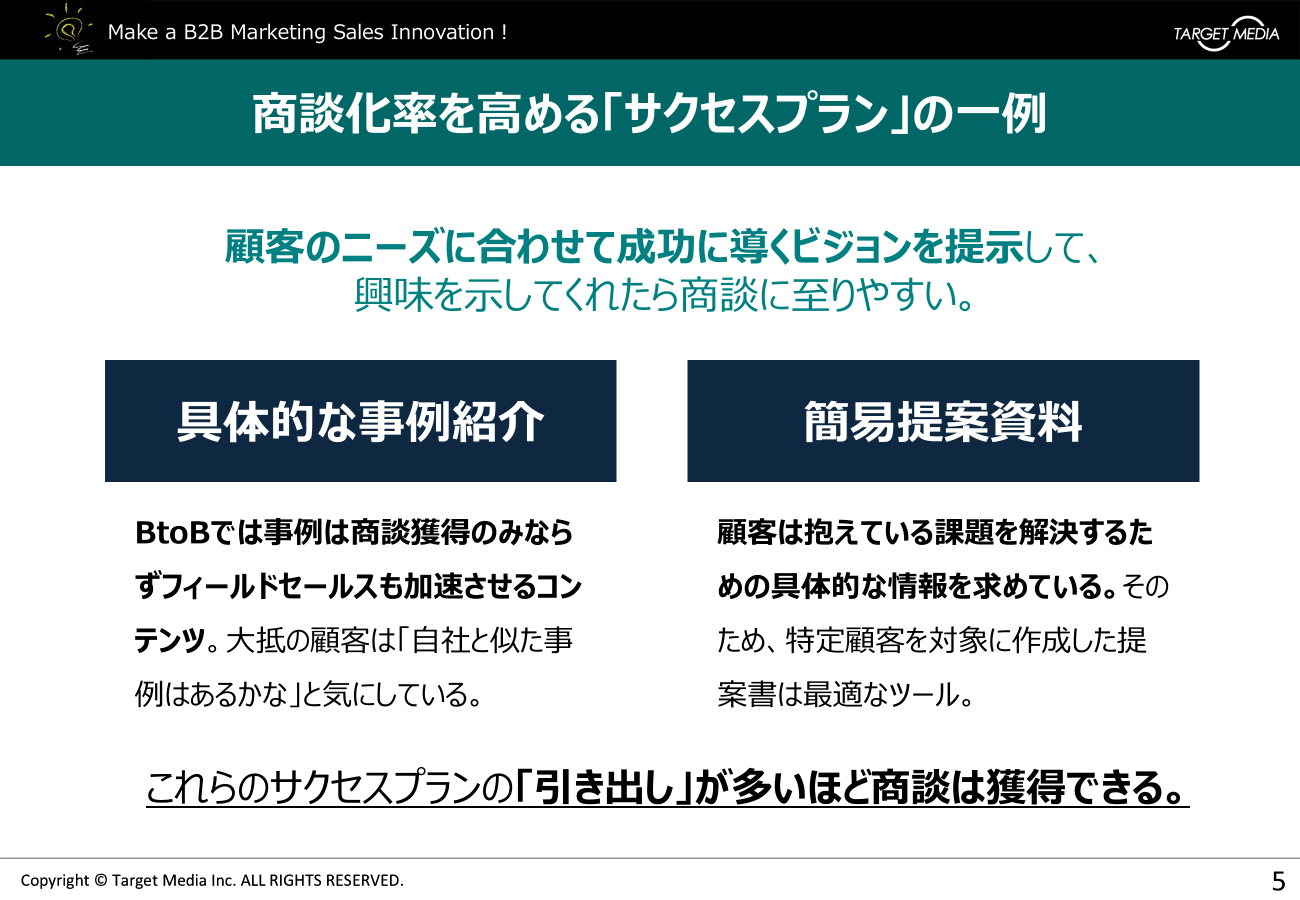

「商談することで得られるメリット」を検討します。顧客のニーズに合わせて提供できる価値を多く準備することで商談化率は高まります。

BtoB企業では「事例紹介」などは代表的なコンテンツです。大抵の顧客は「自社と似た事例はあるかな」と気にしています。

商談を効率的に獲得するためには、事例に限らず顧客のニーズに合わせて成功に導くビジョンを提示する準備をしておくことが大切です。当社では「サクセスプラン」と呼んでいます。これらのサクセスプランの「引き出し」が多いほど商談は獲得できます。

商談獲得のために行うフォロー活動

リードを商談化させるためには、フォロー活動を明確化しておくことが重要です。具体的には「初動フォロー」と「後追い」のルールを決定しておきましょう。

上記を明確にすることで、対応のバラツキがなくなるだけでなく、効果検証もしやすくなります。

ステップ④ デジタルセールス施策を設計する

ステップ①~③が終わったら、具体的な施策の設計にうつります。戦略によって注力すべき施策は変わりますが、以下記事にて代表的なデジタルセールスの取り組みをご紹介しています。

合わせてご覧ください。

<デジタルセールスの具体的な施策>

ステップ⑤ デジタルセールスの運用体制を整備する

最後に、デジタルセールスを運用するための体制を決定します。

デジタルセールス活動の業務内容は多岐にわたるため、実行・運用フェーズでは営業部門だけでなく複数の部門が関与します。また、業態や事業フェーズによって最適な運用体制は変わります。

以下記事にてデジタルセールスの運用体制について詳しく解説しています。合わせご覧ください。

- BtoBマーケティングBPO編集部

- ターゲットメディアは、BtoBマーケティングに取り組む企業様に目的を達成するための「ノウハウ」と「実行リソース」をご提供しています。編集部ではBtoBマーケティングを実践する企業様向けに成功のヒントとなるお役立ち情報をお届けしています。